Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación

https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i23.342

Abril-junio

2022

Volumen

6 / No. 23

ISSN:

2616-7964

ISSN-L:

2616-7964

pp. 389 – 403

www.revistahorizontes.org

La utopía de la escuela rural en Lambayeque

desde la Chakana pregunta y la covid-19

The utopia of the rural school in

Lambayeque, a perspective from the Chakana question

in the context of covid-19

A

utopia da escola rural em Lambayeque a partir da

questão Chakana e do covid-19

Esmeralda Pérez García

eperezga@unprg.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-5426-7136

Beder Bocanegra Vilcamango

bbocanegra@unprg.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-4157-265X

Celeine Villalobos Vera

cvillalobosve@unprg.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-0161-8721

Susan Fabiola Dejo Aguinaga

sdejo@unprg.edu.pe

https://orcid.org/0000-0001-7874-3996

Universidad Nacional Pedro Ruiz

Gallo. Lambayeque, Perú

Artículo recibido el 14

de diciembre 2021 | Aceptado el 5 de enero 2021 | Publicado el 28 de Mayo 2022

RESUMEN

El

estudio tiene como objetivo caracterizar la gestión escolar en el contexto de

la escuela rural considerando la Chakana pregunta en

base a un caso expuesto, el mismo que manifiesta un austero manejo y apoyo por

parte de las autoridades responsables, haciéndose evidente la deficiente

gestión escolar. Se trata de un estudio cualitativo con énfasis en la

narrativa-biográfica. Se ha empleado la Chakana

pregunta como estrategia para redactar este documento con base en tres

preguntas y sus implicancias en la escuela rural desde sus propias diferencias,

considerando que el docente encara lo circunstancia y que también la deficiente

infraestructura limita el desarrollo de competencias. El resultado es

significativo porque la Chakana pregunta es una

estrategia que permite redactar textos académicos. Se concluye que la escuela

rural sufre una fuerte discriminación por parte del Estado.

Palabras clave: Chakana-pregunta;

Gestión escolar; Rural

ABSTRACT

The study aims to characterise

school management in the context of the rural school considering the chakana question based on an exposed case, which shows an

austere management and support by the responsible authorities, making evident

the deficient school management. This is a qualitative study with an emphasis

on narrative-biographical research. The Chakana

question has been used as a strategy to write this document based on three

questions and their implications in the rural school from its own differences,

considering that the teacher faces the circumstances and that also the

deficient infrastructure limits the development of competences. The result is

significant because the Chakana question is a

strategy that allows writing academic texts. It is concluded that the rural

school suffers a strong discrimination by the State.

Key

words: Chakana

question, school management, rural

RESUMO

O estudo tem como objetivo caracterizar a gestão

escolar no contexto da escola rural considerando a questão chakana

baseada em um caso exposto, o mesmo que mostra uma gestão austera e apoio por

parte dos órgãos responsáveis, tornándose evidente a

deficiente gestão escolar. É um estudo qualitativo com ênfasis

na narrativa biográfica. A chakana pergunta tem sido

utilizada como estratégia para redigir este documento com base en três questões e suas implicações nas escolas rurais, a

partir de suas próprias diferenças, considerando que o professor enfrenta a circunstânçia e que a infraestrutura deficiente também

limita o desenvolvimento de competências. O resultado é significativo porque a

questão chakana é uma estratégia que permite escrever

textos académicos. Conclui-se que a escola rural sofre forte discriminação por

parte do Estado.

Palavras-chave:

Questão Chakana;

Gestão escolar; Rural

INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los temas con

mayor latencia en cuanto a la enseñanza igualitaria en condiciones y los

procesos. Sin embargo, presenta insuficiencia en el desempeño de funcionarios a

la escuela rural; es por ello, tras la recolección de información surge el

impulso a recapacitar y reconocer la brecha de desigualdad que existe entre

educación rural y urbana, haciendo evidente entre ellas las múltiples carencias

que se vislumbran en el tipo de educación identificada. Al pertenecer al sector

urbano, desde ya el estudiante tiene fácil acceso a ingresar en las escuelas,

teniendo mejores condiciones para el desarrollo de las competencias, mientras

que los estudiantes de zona rural se mantienen ajenos de algunos beneficios que

ofrece la centralización y una educación más juiciosa.

Estas comparaciones con ciertos

elementos utópicos permiten analizar todos los factores asociados a las

desventajas de la escuela rural, en tal sentido, es necesario analizar el

problema desde una mirada más compleja y para ello se ha utilizado la Chakana pregunta como estrategia didáctica que permite

desarrollar el pensamiento crítico, considerando que, desde hace mucho tiempo,

el desarrollo del pensamiento crítico no ha sido objeto de estudio tal como se

manifiesta en: el organigrama de Daniel McCallum

(1815-1878); la línea de tiempo de Karl Ploetz

(1819-1881); el diagrama de flujo de Frank Gilbreth

(1868-1924); la lluvia de ideas de Alex Faickney Osborn (1888-1966), la espina de Ishikawa; Kaoru Ishikawa

(1915-1989); el árbol de problemas de Joseph Kruskal

(1928-2010); el mapa conceptual de Joseph Novak

(1933); el mapa mental de Tony Buzan (1940); la V heurística de Bob Gowin (1961-1990); la red semántica, Ross Quillian (1931-?), el cuadro CQA, Donna

Ogle (1942-?). Todos los antecedentes registrados

están orientados a la organización de información, dejaron de lado el

desarrollo del pensamiento crítico y con más énfasis en la escuela rural, razón

por la cual los escolares no ofrecen deficiencias en el proceso de comprensión,

toda vez que el proceso de enseñanza aprendizaje se orienta a la repetición de

información.

El problema de la calidad del servicio

en la escuela rural, en el contexto de la covid-19 y durante el proceso

formativo se ha reflejado, categóricamente, en el testimonio narrativo

planteado por un estudiante universitario, del programa de Lengua y Literatura,

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), quien vivenció este suceso

en el anexo Pativilca (Ferreñafe,

Lambayeque). Las expectativas de la comunidad no fueron una retribución que

genere avances, dado que el desarrollo su economía familiar depende

directamente de la agricultura, puesto que se trata de una población migrante

con necesidades educativas y que la Unidad de Gestión Local (UGEL) no atendió.

Este problema fue tratado desde la

perspectiva de tres preguntas: 1. ¿en qué se diferencia la educación rural de

la educación urbana?, 2. ¿cómo instruir al docente para desarrollar estrategias

con apego a lo circunstancial? y 3. ¿qué implicancia

tiene la infraestructura en el aprendizaje? ubicadas en la parte central de la Chakana pregunta. Cada pregunta se constituye en el

resultado que cuestiona y permite la reflexión en cuanto a la escuela rural

peruana. El testimonio caracterizó la escuela rural ajena a lo que se espera en

una educación de calidad. Por tanto y dada la naturaleza de la Chakana se puede afirmar que, como estrategia, permite

comprender, críticamente, los procesos en los que la escuela rural tiene

limitaciones. Finalmente, el uso de la Chakana

pregunta, con el fin de redactar el artículo, ha permitido desarrollar las seis

habilidades que plantea Facione (2007); es decir,

analizar, interpretar, inferir, exponer, regular y evaluar todo el contenido

expresado en el caso. El estudio tuvo como objetivo: caracterizar la gestión

escolar en el contexto de la escuela rural considerando la Chakana

pregunta con base en un caso expuesto, toda vez que la producción textual

requiere de otra perspectiva, de este modo se justifica el uso de la estrategia

porque cada pregunta representa el discurso crítico como herramienta de

desarrollo humano.

MÉTODO

Para la elaboración de este estudio se

utilizó la Chakana pregunta como estrategia didáctica

que desarrolla el pensamiento crítico, la misma que se inspira, inicialmente,

en la “cruz andina o cruz del sur”, es el símbolo de la cultura andina, la Chakana pregunta consiste en estimular el pensamiento

crítico a través de la formulación de nueve preguntas ubicadas

estratégicamente, de manera que guarden relación entre sí. La Chakana pregunta posee dos etapas: 1. Plantear nueve

preguntas, respetando la simetría del arquetipo en función de un texto

determinado y 2. Redactar un texto académico utilizando al menos uno de los

seis tipos de análisis; es decir: vertical, horizontal, diagonal, convergente,

divergente y elíptico. Sin importar desde dónde se analice o cobre sentido el

contenido de cada pregunta. Los seis niveles de análisis acusan la relación

causa-efecto entre la pregunta fundamental (PF), pregunta principal (PP) y

pregunta complementaria (PC). En este caso se ha seleccionado el análisis

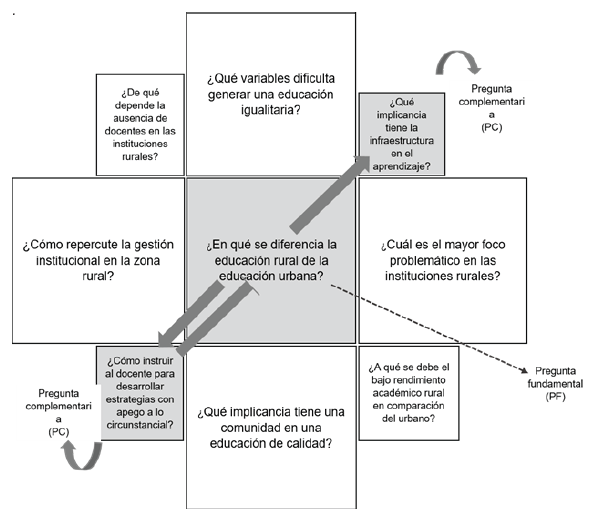

diagonal central (Figura 1).

La Chakana

pregunta comprende una estructura concreta y simétrica, contando con nueve

nones que conforman el segmento de cuatro preguntas principales y en otros

cuatro segmentos se ubican las preguntas complementarias. En el cuadro central

se ubica la pregunta fundamental que se origina tras el cuestionamiento del

problema principal y busca interconectarse con las demás preguntas. Siendo esta

estructura, una forma menos compleja y rápida para ejecutar el pensamiento

crítico de manera organizada y sistematizada.

De las nueve preguntas se

seleccionaron tres: 1. ¿En qué se diferencia la educación rural de la educación

urbana?, continuando con el planteamiento de las preguntas complementarias,

entre ellas. 2. ¿Cómo instruir al docente para desarrollar estrategias con

apego a lo circunstancial? y 3. ¿Qué implicancia tiene la infraestructura en el

aprendizaje?, originando con ello el análisis del caso seleccionado tras la

experiencia personal manifestada por el estudiante, el análisis diagonal

central condujo a la valoración del análisis circunstancial y social de la

escuela rural, en realidad se estuvo frente a un problema frecuente en las

escuelas rurales con respecto al tipo de educación que se imparte y la

presencia del deficiente gestionamiento que realiza

el Estado.

El estudio es parte de los productos

acreditables dentro del proceso formativo para la docencia. El artículo fue la

actividad académica transversal del curso de Orientación y Bienestar del

Educando, del programa de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias

Histórico Sociales y Educación, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque-Perú. Corresponde a una muestra de 44 estudiantes del programa de

Lengua y Literatura, del IV ciclo de estudios.

El

estudio corresponde al enfoque cualitativo con incidencia en la

narrativa-biográfica. Se trata del análisis del documento cualitativo porque

son “registros de los pensamientos y acciones realizadas por personas en épocas

pasadas” (Gidley, citado en Verd,

2016, p. 271). El caso analizado refleja que la escuela rural es la que tiene

más desventajas que la escuela urbana, por tanto, el suceso se convierte en una

acción que retrae el proceso de desarrollo humano de los escolares de la

comunidad de Pativilca. Además, el caso analizado es un

documento oficial que “ofrece información sobre un determinado fenómeno social

y que existe independientemente de las acciones de la persona investigadora” (Corbetta, citado en Verd, 2016,

p. 271).

Tanto la Chakana

pregunta como el caso analizado representan el discurso humano y al mismo

tiempo caracteriza el papel del sujeto dentro de un proceso sociocultural. El

caso abordado representa una estructura narrativa-biográfica, la misma que “no

tiene que abarcar toda la trayectoria vital de una persona, el lapso temporal

puede ser mucho más corto, pero también, en el otro extremo, puede abarcar la

vida de varias generaciones” (Verd, 2016, p. 186),

porque representa el dinamismo humano en la ruralidad. De otro lado, “[e]l

proceso metodológico del estudio aborda diferentes perspectivas ahondando en

experiencias individuales” (Zuñe et al., 2021, p. 4), en tal sentido responde

al enfoque cualitativo de la investigación. Véase el caso n.° 1.

Caso n.° 1

El caso que trataré en esta oportunidad sucedió en la institución

educativa n.° 11538 Pativilca, ubicada en un caserío

del mismo nombre, la cual es una institución demasiada pequeña para enseñar

primaria y secundaria. Cuando terminé la primaria, tuve la oportunidad de ir a

un mejor colegio nacional, pero debido a la economía de mi hogar, decidí

quedarme en Pativilca, fue allí que cuando cursaba el

primer grado de secundaria me di cuenta de que solo habían 4 profesores para

las 5 aulas que habían, por ende como nosotros éramos cachimbos nos dejaban

como que de lado, como que no nos tomaban importancia, puesto que casi todos

los días teníamos horas libres, y pues como éramos adolescentes todo lo veíamos

juego, no nos importaba estudiar, así sin profesores terminé primero, segundo y

tercero de secundaria, claro que en su momento, me parecía común el tener horas

libres ya que ello significaba jugar futbol, divertirme, sin darme cuenta que

estaba haciéndome un daño, o para decir, todo el salón se estaba haciendo daño,

pese a ello yo participaba en concursos que realizaban otras instituciones,

llegando incluso a obtener el primer puesto en matemática, si, un curso el cual

reprobé en la universidad.

Pero fuera de ello, un grupo de compañeros decidimos ir a

donde el director para que solicite más docentes para la institución educativa,

ya que éramos prepromoción. Si bien es cierto el

director ya lo había solicitado, pero no tuvo ninguna respuesta por parte de la

UGEL, dando a entender que los colegios de las zonas rurales no son tan

importantes, ya que los estudiantes, como es mi caso, no teníamos ni una sola

computadora en el colegio, no sabíamos nada de tecnología. Así empecé mi cuarto

año en la secundaria, y ya por el mes de junio llegaron 2 docentes más, pero el

problema estaba en que los conocimientos que nosotros teníamos en algunos temas

eran muy bajos, aunque ya para quinto de secundaria los profesores, gracias a

su esfuerzo y dedicación para con nosotros lograron brindarnos y así obtener

mejores conocimientos. Así pues, terminé la secundaria, era hora de ingresar a

una academia, ya que mi meta siempre fue ingresar a la Pedro.

Ya cuando llegué a prepararme el primer día de clases,

recuerdo que el docente de Geografía me hizo una pregunta, para él era

demasiado sencilla, pero para mí me resultaba muy complicada, ya que todos los

temas que trataban en la academia eran nuevos para mí, no tenía ni una base la

cual me ayudara a en esos momentos. Fue allí, en ese momento, que me di cuenta

que el no haber tenido docentes los tres primeros años de la secundaria y

pasarla jugando me perjudicó mucho para aprender aquellos nuevos temas,

llegando así incluso a detestar las matemáticas, un curso que en la primaria y

secundaria era mi favorito, la geometría y trigonometría, no tenía ni la mínima

idea de cómo resolver un ejercicio de esos. Por ende, me resultó muy

perjudicial, el no haber aprovechado las horas libres que tenía, ya que si en

vez haber jugado futbol, hubiera estudiado por mi cuenta, otra hubiera sido mi

realidad. Pero las cosas ya estaban dadas, no había marcha atrás, así que

decidí estudiar el doble si quería ingresar a la Pedro, muchas veces tenía que

madrugar, pero todo el esfuerzo que hice valió la pena, y hoy puedo decir que

soy un estudiante de una universidad nacional.

.

Una

vez elegido el caso se construyen nueve preguntas que intenten resolver el caso

sin pretender una respuesta taxativa. Cada pregunta se ubicó dentro de la Chakana considerando la condición de ser fundamental,

principal o complementaria. Tras un riguroso análisis de selección, se optó por

las que se adecuaron mejor ante la problemática presentada realizando el

análisis diagonal central, tal como se muestra en Figura 1.

Figura 1. El análisis diagonal

central en la Chakana pregunta.

Selección de las preguntas

considerando el análisis diagonal, el desarrollo del estudio empieza en la PF,

se relaciona con la PC y luego se vincula con la pregunta complementaria

superior. Recreado de la Chakana pregunta.

RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

Los resultados identificados reflejan

la desatención del Estado al sistema educativo en cuanto a la educación rural,

los antecedentes son muy desfavorables que atentan contra el desarrollo humano

desde la escuela. Concretamente, cada desventaja en la que se encuentra la

escuela rural significa que la gestión y sus procesos que emanan de la R. M.

908-2015 no es una alternativa significativa que coadyuve al desarrollo de la

formación. Si bien es cierto el camino del proceso educativo es amplio y al

contar con las herramientas se ha demostrado que la gestión por procesos no se

puede emplear en cualquier situación. Desde esta perspectiva se plantean tres

cuestionamientos, que será el tema a desarrollar.

¿ En qué se diferencia la educación rural

de la educación urbana?

El sistema educativo peruano presenta

muchas grietas por las cuales se hace imposible una educación equitativa para

todas las regiones; por ello, siempre sobresalen más las instituciones de la

zona urbana antes que las de la zona rural. Si bien es cierto, la escuela es la

entidad encargada de la formación eficiente de la persona, brindándole una

mayor posibilidad de integración en la sociedad, pero ¿qué pasa cuando la

escuela rural no brinda todas las herramientas al estudiante?, ¿qué pasa cuando

se empiezan a encontrar vacíos en cuanto a la infraestructura de la institución

educativa? Alguien podría cuestionar las capacidades de las autoridades o del

mismo directivo de la escuela; no obstante, el docente también tiene

responsabilidad moral; sin embargo, desde cualquier visión podría verse que las

capacidades para atender las necesidades de la escuela rural son urgentes,

puesto que se trata de capacidades, por ello se debe precisar que una capacidad

para constituirse requiere de una oportunidad existente en el entorno social, y

la libertad de la persona de elegir adquirirla o interiorizarla como recurso.

Muchas veces esa libertad no existe, y las decisiones se definen a través de

“preferencias adaptativas” (Castillo-Peña, 2021, p. 131).

Hoy en día, el tema de la educación

continúa siendo el punto de quiebre en nuestra sociedad, debido a la

desigualdad de oportunidades que se generan, estando dentro de una sociedad

prejuiciosa, el llegar de una zona rural, de por sí ya muestra una desventaja

frente a una persona de zona urbana, la misma que ha tenido acceso inmediato a

la educación. En esta etapa crítica se encontró una variedad de instituciones

educativas, unas que presentan un mejor afianzamiento del idioma, otras que se

centran en reforzar las habilidades creativas o incluso aquellas que presentan

otras oportunidades laborales al estudiante, contando con un material cercano

de obtener, donde las autoridades destacan constantemente los cambios que

mejoran la estructura o la mejora de la educación de calidad.

Haciendo un estudio objetivo, se

encuentra el artículo de la periodista Alicia Rojas Sánchez, publicado en El

Comercio, el cual señala que “en Perú hay más de 51 mil instituciones públicas

y rurales de Educación Básica Regular, de acuerdo con data el Ministerio de

Educación (MINEDU)”, equivalente al 61 % de la población educativa rural

(Rojas, 2019).

La

gestión, como categoría de análisis, aparece hace más de treinta años, cuando

hablamos de gestión educativa nos referimos a la disciplina que mediante

procesos estratégicos se encarga de fortalecer el desarrollo de las

instituciones educativas. Lo hace mediante la integración de todos los

involucrados en el acto educativo; de esta manera, favorece a la institución

educativa haciendo que esta tenga mejoras. Esto implica desarrollar, actualizar

y repensar el currículo escolar, tomando en cuenta los conocimientos

especializados en la materia y las sugerencias de la comunidad académica, así

como los acuerdos con los demás miembros de la comunidad educativa,

especialmente en lo que concierne a las formas de evaluación. Se situó en el

caso seleccionado, tomamos reflexivamente el modo de dirigir del gestor escolar

en la institución educativa n° 11538 Pativilca,

tomando como referencia el marco normativo de la Resolución de Secretaría

General n° 908-2015 MINEDU, se señala tres tipos de procesos:

Procesos estratégicos

Comprende los siguientes procesos:

Gestionar la Planificación (PE01), Formular la política y estrategia

institucional y sectorial (PE01.01), Diseñar mecanismos de implementación de

estrategias (PE01.02); Planificar las operaciones y formular presupuesto

(PE01.03); Evaluar desempeño institucional y sectorial (PE01.04), Gestionar el

Desarrollo y la Innovación Institucional (PE04); Diseñar el modelo

organizacional (PE04.01), Formular la política y estrategia institucional y

sectorial (PE01.01), Gestionar el Desarrollo y la Innovación Institucional

(PE04), Innovar y mejorar los procesos (PE04.02) Evaluar los procesos y

resultados (PE04.03).

Procesos operativos

Implica el desarrollo de los procesos:

Gestionar los recursos para los aprendizajes (PO02), Elaborar requerimiento

pedagógico (PO02.03), Dotar recursos educativos pedagógicos (PO02.04),

Gestionar la Infraestructura Educativa (PO04), Formular proyectos de

infraestructura, mobiliario y equipamiento (PO04.03), Ejecutar proyectos de

infraestructura, mobiliario y equipamiento (PO04.06).

Procesos de soporte

Considera los siguientes procesos:

Administrar Sistema Logístico (PS03); Programar contratación; Administrar

contrataciones (PS03.02), sabemos que si se tiene el mayor cuidado con estos

puntos se puede sobrellevar está situación y nuestro plan sea ejecutable de la

manera más óptima posible; Administrar servicios generales (PS03.05), donde

será la ejecución de servicios de apoyo respecto a acondicionamiento de

espacios, lo que más se destaca es que en el ambiente rural siempre se tiene

carencias de todo tipo otra de ellas tiene que ver con el siguiente.

El desarrollo de los procesos

señalados anteriormente involucra tanto a la escuela rural como urbana; sin

embargo, se muestra una obvia diferencia debido a que “en el área rural, en el

nivel de primaria, el 58% corresponde a polidocente

multigrado y el 15% a unidocente multigrado. En

contraste con esto, en el área urbana el 95.7% corresponde al tipo polidocente completo” (Morgan, 2011, p. 21). No solo se

trata de las diferencias muy evidentes, sino de un fuerte factor

discriminatorio que origen en el mismo sistema peruano debido a que las

políticas educativas no son focalizadas. Por otro lado, y contemplando el

análisis desde otra perspectiva se señala que “el indicador de gestión es mayor

en 3,8 puntos porcentuales en el área urbana que en la rural que representa el

90,3%, donde predominan las instituciones educativas de unidocente

y multigrado en las que el director no se puede autoevaluar” (INEI, 2018).

Al presentarse una deficiente gestión

institucional, se mostrarán múltiples consecuencias respecto a la educación en

ambos escenarios, entre otros problemas encontramos un bajo rendimiento

académico, desigualdad de oportunidades laborales, inconformidad del alumno con

lo transmitido por el colegio y esa desazón que conllevan tanto al padre de

familia y al alumno al tener que enfrentarse a una realidad en la cual su

conocimiento es limitado en comparación al de otros estudiantes. Estas

desigualdades no tienen vuelta atrás. Sin embargo, se debe aclarar que estas no

siempre son solo de zona rural. Si bien es cierto Cuenta y Urrieta

(2019) señalan que “las desigualdades educativas en el Perú no son un tema

resuelto. A pesar de los avances en su reducción, las brechas aún persisten y

en los últimos años se ven indicios de estancamiento” (p. 457), y es que hoy en

día la educación, a pesar de muchos, ya no es tomada como un tema fundamental

para el desarrollo de un país, ya no se invierte como se desearía, por lo cual

existen tanto en zona urbana como rural un desabastecimiento en cuanto a

infraestructura e inmueble lo cual limita al estudiante. Claro está que,

comparando ambos contextos, podemos decir que la zona rural se encuentra en

desventaja, por una parte, en el aspecto geográfico y otro en el aspecto

económico.

Algunas de las alternativas que brinda

el Estado a través del Ministerio de Educación (MINEDU) para lograr medir

paulatinamente la evolución del rendimiento académico de los alumnos son las

Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE), las cuales, en los últimos años,

muestran como resultados a la población de estudiantes de segundo de primaria

que alcanza un nivel satisfactorio es minoritaria, llegando en el 2012 a 33% en

Comprensión Lectora y 16.8 % en Matemática (Campana et al., 2014, p. 4).

Asimismo, se ponen en práctica las pruebas PISA, las cuales, según Muelle

(2019), “han permitido incrementar y acumular valiosa información sobre la

eficacia y equidad del sistema educativo” (p. 119).

Mientras que en la prueba PISA 2018 se

logra observar una variación de los resultados al obtener el 10.3 % en Lectura,

11.7 % en Ciencias y 11.7 % en Matemática, quedando en el lugar 64 de 77 países

participantes, sin mostrar ningún avance en la mejora educativa, lamentando la

situación tan precaria que muestra un alumno con bajo nivel de comprensión y

asimilación de contenidos educativos, encontrando a raíz de ello diferentes

variables que influyen en los resultados, debido a la existencia de cursos que

están incluidos en la malla curricular, pero cuando se observa los instrumentos

que se necesitan para tal desarrollo, no existen dentro del plantel educativo,

y esto ya corresponde a las autoridades educativas para que en su inventario se

gestione la implementación de dichos materiales.

“En el Perú, el bajo rendimiento

alcanza un 46,7% en todas las competencias reunidas, y cuando este promedio se

deslinda por cada competencia separadamente, la situación es más preocupante:

66,1% en Matemática, 53,7% en Lectura y 58,7% en Ciencia” (Muelle, 2019, p.

126). Esto debido a que muchas veces se denota, por ejemplo, en el área

curricular de Ciencias, cuando se llega al laboratorio a hacer un experimento,

apenas y se cuenta con un microscopio cuando mucho para un número amplio de

alumnos. Sin embargo, lo correcto sería trabajar máximo de tres estudiantes,

para que entiendan claramente el objetivo preciso de la sesión en desarrollo.

Al momento de aplicar la prueba PISA, habrá términos que se desconocerán,

conllevando a resultados tan bajos que hacen reflexionar la labor de las

autoridades educativas.

Es evidente que las diferencias entre

la escuela rural y urbana no depende del sistema porque tienen los mismos

procesos establecidos; sin embargo, se puede juzgar el rol de los funcionarios

y sus perspectivas limitadas para el desarrollo educativo rural. La escuela

rural y urbana no puede ser el espacio para generar decepciones o se

constituyan experiencias negativas para el desarrollo humano.

¿Cómo instruir al docente para

desarrollar estrategias con apego a lo circunstancial?

Muchas veces, los docentes pasan por

diversas dificultas para desempeñar su rol, tal como el caso que ha tomado del

paso por la escuela. Si se plasma la imagen desde el escenario del docente tras

su desempeño en la zona rural, qué procesos se exigen para desarrollar procesos

con tantos alumnos con poco material en la zona urbana, también es pertinente

cuestionarse: ¿cómo poder combatir la desnutrición de los niños que sufren de

problemas y no puedan desarrollar sus competencias?, ¿cómo adecuar su

metodología si están acostumbrados a tener todo al alcance de mano para poder

hacer sus tareas académicas? Las posibilidades espaciotemporales ubican al

docente en una condición biplánica, en tanto que “La

docencia, específicamente, ha sido definida como una profesión de elevado

contenido vocacional” (Pujol y Lazzaro-Salazar, 2021,

p. 83); sin embargo, un docente que se desarrolla en la zona urbana tiene entre

30 a 40 escolares por aula, mientras que, en la zona rural, en algunos casos,

solo existen 11 escolares por aula. En este contexto surgen expresiones como

“este año vas al campo a dictar clases”, una escena que refleja el contexto

difícil es el siguiente:

La rutina del docente la zona rural

tiene sus propias características relacionadas con la geografía del lugar donde

se desempeña como docente; es decir, empieza su viaje en la provincia de Ferreñafe, 30 minutos (por pista) hasta Chiclayo, aborda un

bus, que lo conduce hasta Cajamarca (Pucará- Jaén), llega de madrugada, toma

otro vehículo hasta Pandachí (Ferreñafe),

en dos horas llega a su destino, de no haber movilidad debe utilizar una moto

lineal, cuyo costo es de 60 soles, caso contrario debe caminar toda la mañana

para llegar a la escuela rural. (M. Piscoya,

comunicación personal, 15 de agosto 2021).

Se trata de una circunstancia que

desanima, sumado la deficiente comprensión que los estudiantes pueden presentar

el modo estratégico debe ser cambiado para poder llegar a sus estudiantes, si

el Estado tuviera una inversión adecuada para dichas zonas, capacitación para

docentes que empeñen su labor en este sector sería un gran punto a favor. En el

caso abordado referente a la I. E. de Pativilca (Ferreñafe, Lambayeque-Perú), señala:

La gran variación de la cantidad de

alumnos, teniendo entre 8, 11, 27 o 16 alumnos por aula, un total de 300

estudiantes y aproximadamente 120 alumnos pertenecientes al nivel secundario lo

cual corresponde a un trabajo variado en correspondencia al docente y la carga

laboral que conlleva. Uno de los factores que también delimita el aprendizaje

es la distancia que tienen que recorrer los alumnos para llegar al centro

laboral. El alumno que camina menos llega con una mejor energía y

predisposición a aprender, mientras que el que camina más tiempo llega agotado

física y mentalmente. En el mejor de los casos la distancia mínima recorrida

equivale a 3 minutos (para los más afortunados) y 1 hora para los que viven una

distancia remota a la escuela (Y. Juárez, comunicación personal, 29 de mayo de

2021).

La circunstancia desanima; sin

embargo, la necesidad exige otras condiciones, desde esta perspectiva “La

transformación constructiva de la resiliencia en

docentes de zonas rurales es necesaria y esta, en algunas circunstancias, lleva

a algunos límites, pues no encontrar respuesta a situaciones adversas provoca

un desequilibrio emocional” (Segovia et al., 2020). Si bien es cierto, un

docente rural y un urbano no van a tener las mismas condiciones de desarrollo

en su ambiente laboral, puesto, que el docente rural se va a enfrentar a muchos

cambios, tanto climáticos, sociales y hasta personales, decayendo muchas veces

en el proceso y generando un problema emocional en él, lo cual lo conlleva

muchas veces a la abdicación de un trabajo rural, que como consecuencia genera

ausencia de docentes en las zonas rurales. Estas circunstancias hacen

necesarias la presencia de docentes con resiliencia,

que puedan afrontar esas situaciones sin la idea de dejarlo en algún momento y

perjudicar a sus alumnos, concibiéndose entonces como un ideal de vocación

antes que de interés personal.

Lo estudios universitarios que se

realizan en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y educación, de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se limita solamente dos cursos

contribuyen a la formación emocional iniciando con psicología general,

orientado al entendimiento de los principios científicos de la psicología, los

procesos afectivos, cognitivos y aprendizaje de tal manera que encuentren un

desarrollo motivacional para una mejor construcción de su personalidad y así se

desenvuelvan de manera adecuada con las personas de su entorno y entiendan el

comportamiento psicológico del hombre. Después se desarrolla el curso de

psicología cognitiva, orientado al entendimiento de los procesos mentales

implicados en el conocimiento para gestionarlos como ciencia y didáctica para

la vida desde un enfoque científico.

De tal manera que con los presentes

cursos detectados en el plan de estudio de la carrera de Educación,

especialidad de Lengua y Literatura, FACHSE, para el enriquecimiento del

desarrollo de la capacidad, se demuestra con esto la deficiente implicancia por

parte del gestionamiento universitario para la

implementación de más cursos que apoyen y enriquezcan el crecimiento personal

del futuro docente preparándolo adecuadamente para enfrentarse a la misma vida

profesional en los diferentes contextos a los cuales puede ser direccionado y

que debe desempeñarse eficientemente aun pese a las carencias que pueda

desarrollarse. Por lo tanto, queda demostrado que la formación profesional de

un educador no siempre está dirigida al enriquecimiento de conceptos firmes

como educador, sino que, al contrario, solo se limita a la impartición e

incrustación de contenidos de especialidad.

La universidad, en su conjunto, debe

responder a las aspiraciones de los usuarios que, al mismo tiempo, ofrecen

expectativas, desde luego que se entiende que “La universidad es una

institución social que siempre se ha adecuado a las condiciones de su época,

igualmente la docencia ha sufrido cambios importantes en los diferentes

periodos históricos” (Diaz-Barriga, 2021, p. 18).

Otro de los factores asociados a la

circunstancia de la ruralidad son los padres de familia y sus propias

características. Desde los primeros años de vida la influencia que los niños

reciben de sus padres y del contexto social al que pertenecen define los

aprendizajes que estos adquieren en los ámbitos sociales y escolares, por lo

cual el interés que se le preste a este ámbito, será de gran ayuda a un mejor

aprovechamiento académico, que podría en un futuro definir el éxito que logre

en su vida. Tal como lo señala Rodríguez y Guzmán (2019): “el contexto escolar

y el contexto social o familiar se encuentran conectados entre sí, de manera

que las intervenciones que se hagan para mejorar el adecuado funcionamiento en

uno de ellos repercutirán en el otro” (p. 120); por ende, la involucración de

la familia en la escuela no solamente es una actitud del deber, sino una

implicación mental voluntaria y responsable, de tal forma que ambas partes

aparezcan como dos instituciones fundamentales para los procesos evolutivos de

las personas, actuando como propulsores o inhibidores de su crecimiento físico,

intelectual y social.

Hoy en día, el papel que juegan los

padres dentro de la educación de sus hijos, ha ido decayendo cada vez más

debido a la falta de atención de estos hacia sus hijos. Esto a causa de varios

factores donde es más resaltante sus ocupaciones laborales, donde obviamente el

trabajo ha tomado mayor importancia por la misma sociedad y circunstancias,

destacando el rol de proveedor, que permita satisfacer las necesidades básicas

de los miembros de familia en lugar de brindar un apoyo moral y atención por un

corto plazo a los hijos. Se justifica esto último con la excusa del poco tiempo

que les queda para prestar atención a las actividades o necesidades de sus

hijos, razón por la cual se cree que muchas veces la institución educativa

acepta la falta de participación, cuando verdaderamente, tal como lo pone de

manifiesto Sucari, Azza y

otros (2019), “en las Instituciones Educativas del Perú, sí se reconocen a la

organización y liderazgo de los padres de familia y sus funciones que incumben

a ellas” (p. 14). Sin embargo, son los padres aquellos que se desentienden de

tales funciones, dejando todo a manos del docente, culpando muchas veces de las

deficiencias afectivas o sociales de su hijo.

Mediante el caso expuesto, se puede

identificar un punto muy diferente en cuanto a la participación de los padres

de familia de zona rural y urbana, puesto que fue relevante la solicitud ante

las diversas autoridades ante la ausencia de docente en la institución

educativa. Ello resaltó la demandante preocupación que se hace presente por

parte de los padres de familia, debido a la alta demanda que tiene para ellos

que sus hijos reciban una educación de calidad, y que de una u otra manera

pueda llenar las brechas de desigualdad y se puedan adaptar a una educación

superior sin demasiados problemas en la aplicación de su rendimiento académico.

Ortega y Cárcamo (2018) resaltan los resultados de una óptima participación de

los padres de familia, señalando que “la escuela no puede concebirse sin una

adecuada relación familia-escuela en la que se exprese la participación activa

de padres y madres; los educadores saben que la participación de las familias

es fundamental para la comunidad educativa” (p. 102), puesto que, de esta

forma, se logran desarrollar lazos que afiancen la seguridad y apoyo que el

estudiante recibirá de sus padres, siendo una forma de intervenir y participar

en la vida del educando e identificar, fortalezas y debilidades.

Los hechos circunstanciales de la

escuela rural ofrecen singulares condiciones para el análisis. En este sentido,

“Sin duda la familia es un agente educativo, sin embargo, una inadecuada

intervención puede repercutir negativamente en el desenvolvimiento de los

escolares” (Sucari et al., 2019, p. 7). Esto va

asociado al apoyo que el padre de familia da al hijo en cuanto a la elaboración

de sus deberes; pues, si bien se busca la participación de los padres, no

siempre se cuenta con ello porque son parte del mismo círculo vicioso, donde el

padre se justifica porque tiene labores ocupacionales que atender por la misma

necesidad con la familia.

El caso analizado merece atención

especial en tanto la universidad u otras instituciones de formación docente comprendan

que el contexto (rural-urbano) ofrece un espacio sinérgico entre la oportunidad

o el problema que se debe encarar. La circunstancia es una condición natural

donde la empírea humana y la circunstancial incertidumbre es un reto para el

docente que, muchas veces, tiene una percepción ideal de la escuela que no

conoce, pero aspira a ser parte de ella y se convierte en un factor de riesgo.

¿Qué implicancia tiene la

infraestructura en el aprendizaje?

La educación es, sin duda alguna, el

elemento fundamental para el desarrollo económico de una sociedad, es por ello

que se busca reforzar y agenciar de todas las herramientas necesarias, para que

se brinde un servicio de calidad a la población, tras la mejoría de condición,

capacidad y gestión institucional. Sin embargo, existe un problema que cada día

toma mayor fuerza y es la falta de una buena infraestructura en todos los

centros educativos y más aún en los centros educativos rurales, adonde apenas y

se cuenta con un material necesario para el desarrollo de la actividad

curricular. “Ello ocurre a pesar de que la situación de la infraestructura

educativa ha venido mejorando en los últimos años producto principalmente de la

creciente inversión en infraestructura de los gobiernos Subnacionales”

(Campana et al., 2014, p. 7).

La labor de un centro educativa está

más allá de ser el espacio donde los estudiantes van con el propósito de

desarrollar sus competencias; sino que además forma parte de un segundo hogar,

al pasar la tercera parte de su día, y es, por ende, propiciar buenos

ambientes, son el apoyo a una enseñanza y asimilación eficaces. De tal forma

que para Quesada “el fin de crear una atmósfera óptima que promueva los

procesos de enseñanza y aprendizaje para promover el sentido mismo de la

educación más allá de sus propósitos académicos” (Quesada, 2019, p. 2),

afianzando así la idea de que al mejorar y fortalecer la gestión de una

infraestructura actualizada conlleva a lograr buenos resultados que no solo

tengan que ver con el ámbito educativo y académico, sino también con la

formación integral del estudiante como persona que va a formar parte de la

partición de un desarrollo social en su comunidad.

Estos problemas son particularmente

alarmantes en el ámbito rural, donde solo “23% de los locales educativos accede

a los tres servicios básicos. Además, en este ámbito, el 9% de los locales

necesita reparación parcial y 20% reparación total” (Campana et al., 2014, p.

8). La infraestructura en el sector rural es la más precaria, carece no solo de

ambientes debidamente esquipados, sino también de herramientas que permitan el

acceso a otras modalidades educativas, dado que no cuentan con conexión a

Internet, servicios de teléfono o en todo caso cuentan con mala señal. El

servicio de alumbrado eléctrico es limitado porque reciben por horarios o

dependiente al clima que haga en dicha zona, un servicio de agua limitado,

bibliotecas poco implementadas, material didáctico y deportivo escaso, entre

otras.

Una alternativa de apoyo que surge

ante esta problemática es el “Programa de Colegios Emblemáticos, es de suma

importancia debido a que ofrece una oportunidad para identificar la relevancia

de la inversión en infraestructura y equipamiento educativo sobre el desempeño

de los estudiantes, en un contexto en que urgen políticas educativas” (Campana

et al., 2014, p. 6). El cual busca, conjuntamente con MINEDU, subsanar las

brechas desigualitarias que existen en nuestra sociedad, logrando poco a poco

gestionar una infraestructura y educación de óptima calidad, que busque el

bienestar del educando, logrando con ello sentirse en espacios seguros y

completos, a los cuales puedan acudir encontrando lo que buscan para saciar sus

dudas o necesidades académicas.

Todas las referencias a la

infraestructura requieren de otros factores como el acceso a la información

desde cualquier espacio; sin embargo, lo que se debe entender es que “La

conectividad es la sinergia didáctica entre el talento humano del docente y los

recursos a disposición, donde uno es protagonista, pero, al mismo tiempo, se

subordina al papel de la tecnología” (Bocanegra, 2020, p. 66); sin embargo, en

el plano de las escuelas rurales, estos procesos no existen porque el mismo

docente no encuentra las mínimas posibilidades, excepto del uso de aplicaciones

como el WhatsApp, el mismo que, por ahora, se ha

convertido en el mejor aliado entre el docente y los escolares.

Discusión

El estudio de la escuela rural en Perú

no puede ser ajena a las comparaciones con la escuela urbana, aunque esta se

desarrolle en las peores condiciones siempre tendrá otros elementos que afectan

negativamente. El empleo de la Chakana pregunta como

estrategia permitió nueve preguntas, de las cuales tres facilitaron comprender

que la escuela rural, en comparación con la urbana, no se desarrolla por la

inercia de las políticas locales. Los cuestionamientos: 1. ¿en qué se

diferencia la educación rural de la educación urbana?; 2. ¿cómo instruir al

docente para desarrollar estrategias con apego a lo circunstancial?, y 3. ¿qué

implicancia tiene la infraestructura en el aprendizaje? Han generado mucha

expectativa en cuanto a la caracterización de la escuela rural sumida en la

precariedad.

Por otro lado, el estudio ha tenido

sus propias limitaciones de acceso a la información, sobre todo por el contexto

de la covid-19, por tratarse de serios cuestionamientos a las autoridades de la

Unidad de Gestión Educativa de Ferreñafe (Lambayeque.

Perú). A raíz del caso analizado, la información no existe de modo sistemático

y todo se resume a la gestión administrativa. De ahí que si nos cuestionamos:

¿por qué tenemos tantos procesos o herramientas la educación no mejora?, el

contexto real y lo difícil que puede llegar a ser siquiera a cumplir un solo

proceso de los señalados anteriormente. De este hallazgo se deduce que se trata

de un deficiente sistema administrativo para la escuela rural. Solo por citar

un caso de los tantos, un trámite administrativo. La escuela de la zona rural

es donde menos uno puede soñar con los supuestos avances a menos que se genere

dinero por sí mismos o se busque un financiador externo que no involucre al

Estado eminentemente centralista.

Las diferencias entre la escuela rural

y urbana no son consideradas como para pretender políticas pertinentes que

ayuden directamente al desarrollo humano. En realidad, se trata de una escuela

que representa un gasto social y que no revierte al Estado. También se debe

indicar que la escuela rural representa la idiosincrasia, cuya ciudadanía

manifiesta su apego al ámbito territorial porque en ello perviven. La escuela

rural en Perú representa el proceso intercultural poco entendido y atendido

dentro de su verdadera magnitud. La escuela rural es el producto de la

emergente migración frente a los limitados recursos para sobrevivir. De este

modo, cuando se habla de desarrollo de humano desde la educación es una

generalización absurda e ininteligible. Finalmente, la idea de la utopía de la

educación rural es una realidad cuya objetividad se puede ver en la discriminación

de los escolares que no acceden pese a que la educación es un derecho

universal. De todo ello, se desprende que la escuela rural necesita ser tratada

políticamente con el objeto de reconceptualizar el

sentido de desarrollo humano con una escuela más humana y menos

discriminatoria.

CONCLUSIONES

Perú es un país en subdesarrollo, por

lo cual priorizar el sector educativo sería de gran apoyo para el desarrollo

pleno de las personas que luego formarán parte de la sociedad. Sin embargo,

estas deficiencias se hacen notorias en relación con una gestión educativa

diferenciada en la zona rural.

Una deficiente gestión conlleva a

muchas causas perjudiciales para la comunidad y posteriormente para la

sociedad. También implica una oportunidad para reparar las brechas que durante

años han sido el germen que limita un desarrollo igualitario porque la escuela

rural pervive con infraestructura inadecuada, no siempre cuenta con servicios

básicos y un material didáctico que no responde al espacio geográfico. La ausencia

de docentes representa el riesgo de mayor impacto en la escuela rural porque

afecta el proceso formativo que limita la integración igualitaria.

Las diferencias entre la escuela rural

y urbana son discriminatorias debido a la inercia preponderante de la gestión

económica porque no responde al desarrollo de políticas descentralizadas.

La formación de docentes requiere que

la universidad o las entidades de formación magisterial formen profesionales

para la escuela rural donde el predominio de otros idiomas sea un eje

transversal. De modo general, la formación profesional debe orientar al

desarrollo de capacidades para encarar lo circunstancial de la escuela rural,

la misma que tiene muchas vinculaciones con la incertidumbre.

La escuela rural es aquella que

necesita de las mismas condiciones en infraestructura física porque se trata de

las condiciones mínimas de equidad y respecto a la vida humana.

REFERENCIAS

Bocanegra Vilcamango,

B. (2020). La conectividad: necesidades y políticas educativas. Revista de

Investigación en Gestión Industrial, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo

- GISST, 2(2), 61-75. https://doi.org/10.34893/gisst.v2i2.80

Campana, Y., Velasco, D., Aguirre J.,

y Guerrero, E. (2014). Inversión en infraestructura educativa: una aproximación

a la medición de sus impactos a partir de la experiencia de los Colegios

Emblemáticos. Proyecto Mediano. https://www.cies.org.pe/sites/default/files/

investigaciones/20141002_informe_final_ colegios_emblematicos_corregido.pdf

Castillo-Peña,

J. (2021). Expectativas y trayectorias educativas postsecundarias de jóvenes de

territorios rurales en Chile. Una mirada desde el desarrollo humano. Revista

Iberoamericana de Educación Superior, 12(34), 127-144. https:// doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.34.983

Díaz-Barriga,

Á. (2021). Repensar la universidad: la didáctica, una opción para ir más allá

de la inclusión de tecnologías digitales. Revista Iberoamericana de Educación

Superior, 12(34), 3-20. https://doi.org/10.22201/ iisue.20072872e.2021.34.976

Ministerio

de Educación. (2016). Lineamientos “orientaciones para la identificación de

procesos, actualización de la estructura organizacional y la dotación de

personal de las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión

educativa local, en gobiernos regionales”. Edugestores. https://cdn.www.gob.pe/uploads/ document/file/110477/_908-2015-MINEDU_-

_23-12-2015_12_04_53_-RSG_N__908-2015- MINEDU.pdf

Morgan, P.

(2011). Ruralidad y escuela. Ipeba. https://www.sineace.gob.pe/wp-content/

uploads/2015/06/Ruralidad-y-Escuela.pdf

Muelle, L.

(2019). Factores socioeconómicos y contextuales asociados al bajo rendimiento

académico de alumnos peruanos en PISA 2015. Apuntes, 47(86), 117-154. doi: 10.21678/ apuntes.86.943

Ortega, M.,

y Cárcamo, H. (2018). Relación familia-escuela en el contexto rural. Miradas

desde las familias. Educación, 27(52), 81-97. DOI: https://

dx.doi.org/10.18800/educacion.201801.006

Pujol, L., y

Lazzaro-Salazar, M. (2021). Vocación de carrera en

académicos de una universidad pública en Argentina. Revista Iberoamericana de

Educación Superior, 12(34), 72-86. https://

doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.34.979

Quesada, M. (2019). Condiciones de la

infraestructura educativa en la región pacífico central: los espacios escolares

que promueven el aprendizaje en las aulas. Revista Educación, 43(1). DOI:

https://doi.org/10.15517/revedu. v43i1.28179

Rodríguez, D, y Guzmán, R. (2019).

Rendimiento académico y factores sociofamiliares de

riesgo: Variables personales que moderan su influencia. Perfiles Educativos,

41(164), 118-134. DOI: https://doi.org/10.22201/ iisue.24486167e.2019.164.58925

Rojas, A. (5 de diciembre de 2019). En

el Perú hay más colegios rurales pero adolecen de servicios básicos,

infraestructura y docentes. El Comercio. https://elcomercio.pe/peru/

en-el-peru-hay-mas-colegios-rurales-pero-adolecen-de-servicios-basicos-infraestructura-y-docentes-noticia/

Segovia, S., Fuster, D., y Ocaña, Y.

(2020). Resiliencia del docente en situaciones de

enseñanza y aprendizaje en escuelas rurales de Perú. Revista Electrónica

Educare (Educare Electronic Journal),

24(2). http://doi.org/10.15359/ree.24- 2.20

Sucari, W., Azza,

P., Anaya, J. y García, J. (2019). Participación familiar en la educación

escolar peruana. Revista Innova Educación, 1(1). DOI:

https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.001

Verd. J (2016). Introducción a la

investigación cualitativa. Síntesis.

Zuñe

Flores, G., Mejía Guevara, J., Caramantin Castillo,

L., y Bocanegra Vilcamango, B. (2021). Authority and authoritarianism, a

dichotomy in the classroom. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y

Humanidades, 6(29), e210822. https://doi.org/10.46652/rgn.v6i29.822

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación

![]()